安土桃山・江戸時代、1600~1649年

安土桃山・江戸時代、1600~1649年

1603

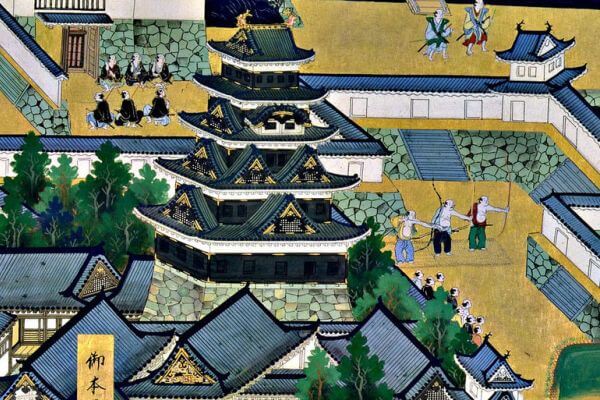

人群れ満ちる江戸の町

徳川家康(とくがわいえやす)が江戸幕府を開いた。

関ヶ原の戦い(せきがはらのたたかい)の後、徳川家康は朝廷から征夷大将軍(せいいたいしょうぐん)に任命され、中央集権的武家政権を江戸の地に開いた。

江戸幕府は強力な統治体制を敷き(幕藩体制)、1867年(慶応3年)の徳川慶喜(とくがわよしのぶ)による大政奉還まで、265年間存続した。

1614

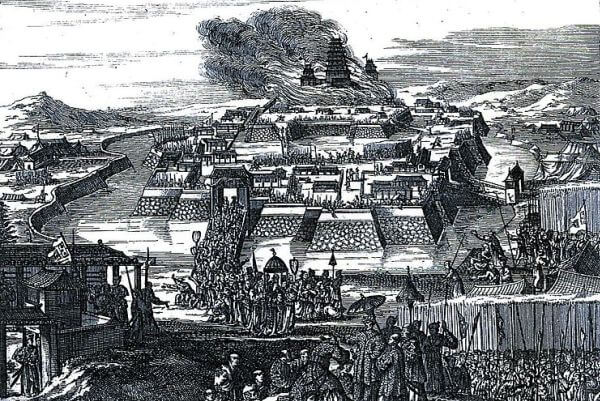

疲労必死の豊臣軍

江戸幕府によって豊臣家が滅ぼされた。

関ヶ原の戦い(せきがはらのたたかい)の後、徳川家康(とくがわいえやす)によって石高を削減されたことで、豊臣秀頼(とよとみひでより)と秀頼の母・淀殿(よどどの)は家康に対立心を抱いていた。

家康の子・徳川秀忠(とくがわひでただ)が2代将軍となった後も、関係は改善しなかった。

豊臣家が京の方広寺(ほうこうじ)の鐘を造った際、鐘に刻まれた「国家安康」の文字が家康を分断しており、侮辱していると幕府が因縁をつけた(方広寺鐘銘事件(ほうこうじしょうめいじけん))。

豊臣家は戦の準備に着手。これに対して家康は兵を送り、大坂城を包囲し、攻撃した(大坂冬の陣(おおさかふゆのじん))。

双方は一度は休戦したものの、翌年再び戦いとなった(大坂夏の陣(おおさかなつのじん))。豊臣軍に勝ち目はなく、大坂城は炎上。秀頼と淀殿は自害した。

1615

広 い御法度の適用範囲

江戸幕府が武家を統制するために定めた法令。

大坂夏の陣で豊臣氏を滅亡させた徳川家康は、諸大名の引き締めのため、臨済宗の僧侶である以心崇伝(いしんすうでん・金地院崇伝)に命じて、諸大名と武家に対する法を起草させた。

完成した法は2代将軍・徳川秀忠(とくがわひでただ)が発布した。

武家諸法度は将軍の代替わりの度に新たに発布された。3代将軍・徳川家光(とくがわいえみつ)の時代には参勤交代の制度が追加された。

1 6 37

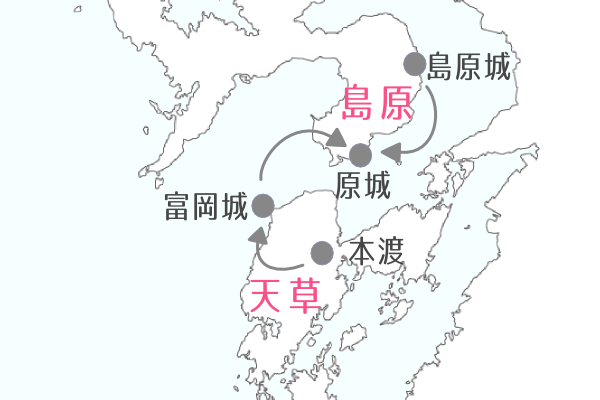

ヒーローさながら天草四郎

圧政に反発した島原(長崎県)のキリシタンの農民が起こした一揆。

キリシタン大名が藩主だった島原や天草(あまくさ・熊本県)では、領民にもキリスト教がひろく広まっていた。しかし藩主の交代により、キリスト教を良しとしない政策が行われ、キリスト教徒の弾圧が進んだ。

さらに過酷な年貢の取り立てが続き、領民の反発を招いた。

島原のキリシタンが一揆を起こし、さらに天草でも呼応して、一揆が発生した。

天草四郎(あまくさしろう)を総大将にした軍勢は、一揆鎮圧のために派遣された幕府軍から逃げるため、天草から島原へ移動。島原の軍勢と合流し、原城(はらじょう)に籠城した。

幕府軍は兵糧攻めを実施。鎮圧には5ヶ月もの時間を要した。

こののち、幕府はキリスト教をより危険視し、絵踏み(えぶみ・踏み絵)の実施や寺請制度(てらうけせいど)によって、キリスト教の排斥を徹底するようになった。