奈良・平安時代・750~799年

奈良・平安時代・750~799年

75 2

ナナコもにっこり、奈良の大仏

平城京の東大寺に建設していた大仏像が完成した。

藤原広嗣の乱といった反乱や、干ばつ、飢饉、大地震といった天災が続いて、当時の社会は不安定化していた。

聖武天皇(しょうむてんのう)は仏教の力で社会不安を取り除こうと、国分寺・国分尼寺建立の詔と大仏造立の詔を発した。

大和国(奈良県)の国分寺であり、全国の総国分寺でもある東大寺に造立が開始された大仏像は、7年の歳月をかけて完成した。

インドから僧を招き、大仏開眼供養会が大々的に催された。

しかし膨大な国費を投じた大工事だったために、財政は悪化。民衆の負担が増すという結果となった。

75 7

泣こう奈良麻呂、謀反は失敗

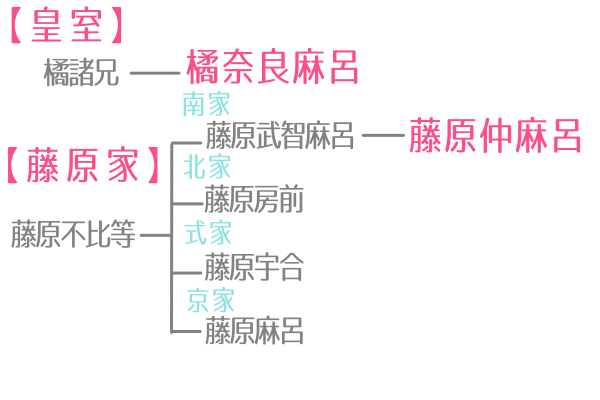

橘奈良麻呂(たちばなのならまろ)が、藤原仲麻呂(ふじわらのなかまろ)を倒そうとしてさらに天皇の廃立を企てたが、失敗した。

藤原武智麻呂(ふじわらのむちまろ)の次男である藤原仲麻呂は、孝謙天皇(こうけんてんのう)との結びつきが強く、勢力を伸ばしていた。

逆に孝謙天皇の即位に否定的だった橘諸兄(たちばなのもろえ)は、朝廷を誹謗したとの密告が原因で失脚した。

橘諸兄の子・奈良麻呂は、ますます勢力を増す藤原仲麻呂に反感を抱いた。

奈良麻呂は「仲麻呂を殺害して皇太子を退け、さらに天皇を退位させて新たに親王の中から即位させる」という計画を立てた。

しかし密告によって露見し、奈良麻呂たちは逮捕・拷問された。

764

泣き虫仲麻呂、反乱起こす

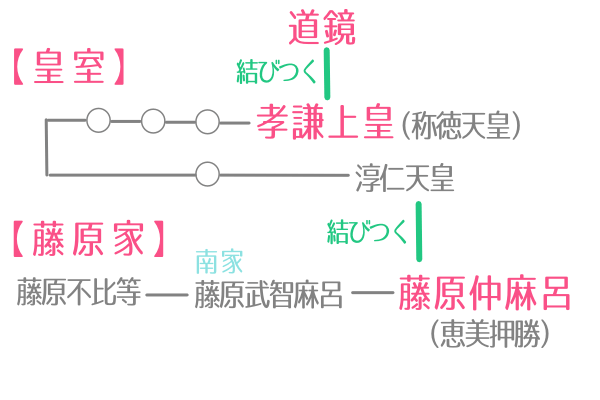

藤原仲麻呂(ふじわらのなかまろ)は、孝謙上皇や道鏡(どうきょう)らに対して反乱を起こし、鎮圧された。恵美押勝の乱(えみのおしかつのらん)とも呼ぶ。

藤原仲麻呂は孝謙天皇との結びつきが強く、着実に出世して太政大臣にまで登り詰めた。

しかし譲位した孝謙上皇が病気になり、それを僧侶の道鏡が祈祷で治したため、孝謙上皇の信任は仲麻呂から道鏡へと移った。

道鏡は着々と権力をものにして、仲麻呂の立場は圧迫されるようになった。

仲麻呂は兵を集めて反乱を企てようとした。

ところが計画は事前に発覚して失敗に終わり、斬首されてしまった。

仲麻呂の勢力は政界から一掃され、孝謙上皇が再度天皇の座に返り咲いて称徳天皇となった。道鏡の権力はさらに増すことになった。

794

鳴くよウグイス平安京

桓武天皇(かんむてんのう)が、都を長岡京から平安京へ移した。

長岡京に遷都してまもなく、長岡京遷都の責任者だった藤原種継(ふじわらのたねつぐ)が暗殺された。暗殺首謀者として、桓武天皇の弟・早良親王(さわらしんのう)も配流された。

その後、飢饉や疫病、洪水、皇族の死など不吉なことが続き、これらは早良親王の怨霊だと考えられていた。

和気清麻呂(わけのきよまろ)の建議もあり、遷都からわずか10年で再遷都した。