飛鳥・奈良時代・700~749年

飛鳥・奈良時代・700~749年

701

無 いから作った大宝律令

日本で初めて律と令が揃った法律が制定された。

律(りつ)とは刑法のことで、令(りょう)とはそれ以外の行政法のこと。

これまでに近江令(おうみりょう)や飛鳥浄御原令(あすかきよみはらりょう)が制定されてきたが、令だけであり律がなかった。

文武天皇の命令で、刑部親王(おさかべしんのう)や藤原不比等(ふじわらのふひと)らが中心となって、唐の律令を日本向きに改良して作った。

これにより天皇を中心とした二官八省の中央集権統治体制が成立した。

710

なんとみごとな平城京

首都が藤原京から平城京に移った。

飛鳥の豪族の影響力が強い藤原京よりも安全な場所で政務を執りたいと考えた藤原不比等(ふじわらのふひと)が、新たに都を造る政策を推し進めたとの説がある。

藤原京はわずか16年しか使われず、奈良県奈良市の平城京に都が移された。平城京は、唐の都の長安を模倣して造営された。

以降、途中何度か遷都を繰り返しながら、最終的に平安京に遷都されるまでの84年間を奈良時代と呼ぶ。

723

何?三世まで私有OK?

新たに田畑を開墾したら、その田畑を自分自身と子・孫の3代まで所有することを認めた。

班田収授の法(はんでんしゅうじゅのほう)により、朝廷は民衆に口分田(くぶんでん)を貸し与えていたが、奈良時代になると人口が増えたため、口分田が不足するようになった。

朝廷は百万町歩開墾計画(ひゃくまんちょうふかいこんけいかく)を掲げ、新たな田畑の開墾を命じた。

百万町歩開墾計画を打ち出した翌年、新たに土地を切り拓いた者が、本人・子・孫の3代に渡って私有することを朝廷は認めた。

しかしこの政策では、さほど大きな効果を上げることはできなかった。

729

なにくそ!追いこめ長屋王

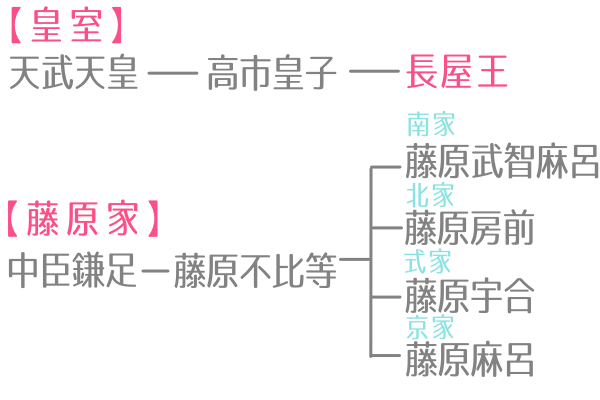

長屋王(ながやおう・ながやのおおきみ)を政治の中枢から排除するために、藤原氏が仕組んだ陰謀。

藤原不比等(ふじわらのふひと)が、政治の実権を握った時代が終わり、皇族の長屋王が実験を握るようになった。

不比等の子である藤原武智麻呂(ふじわらのむちまろ)・藤原房前(ふじわらのふささき)・藤原宇合(ふじわらのうまかい)・藤原麻呂(ふじわらのまろ)の藤原四兄弟は、長屋王と対立し、政権の中枢から追い落とそうと考えた。

藤原四兄弟は、長屋王が謀反を画策しているとの噂を流し、藤原宇合らの軍勢が長屋王の邸宅を包囲。

長屋王は自害した。

しかし藤原四兄弟の時代は長く続かず、四兄弟はいずれも天然痘により死去した。

74 0

汝(なんじ)を憎むと広嗣の乱

藤原広嗣(ふじわらのふゆつぐ)が政権に不満を抱き、大宰府(だざいふ・福岡県太宰府市)で反乱を起こした。

藤原四兄弟が天然痘で死去したのち、皇族出身の橘諸兄(たちばなのもろえ)が政治の実権を握った。

橘諸兄は遣唐使だった吉備真備(きびのまきび)・玄昉(げんぼう)をブレーンにして政治を行う。

一方、藤原宇合(ふじわらのうまかい)の子の藤原広嗣は、大宰府に左遷され、政権に不満を抱いていた。

藤原広嗣は、吉備真備と玄昉を政界から追放するよう、聖武天皇(しょうむてんのう)に申し出たが受け入れられず、大宰府で挙兵した。

聖武天皇は追討の軍を送り、これを鎮圧した。

74 3

名より実を採る墾田永年私財法

新たに田畑を開墾したら、その田畑を永遠に所有することを認めた。

三世一身の法により、新たに土地を切り拓いた者が、本人・子・孫の3代に渡って私有することが認められた。

しかしいずれ土地を朝廷に返さねばならなかったため、農民の開墾意欲は高まらなかった。

朝廷は新たに切り拓いた農地について、3代ではなく永遠に私有することを認めた。

これにより地方豪族や貴族、寺社が、農民を利用して私有地を拡大した(荘園(しょうえん))。

これは律令制が崩壊する原因ともなった。